Don Shula, il coach “perfetto”

C’è un gioco famoso in tutto il mondo, tanto conosciuto quanto immediato ed infantile: io ti dico una cosa e tu mi dici un’altra cosa associata alla prima, senza riflettere, senza pensare, di puro istinto. Provate a farlo a una qualsiasi persona che sappia cos’è il football americano, negli Stati Uniti ma anche nel resto del mondo, e dite loro: “Miami Dolphins”. La risposta potrà magari essere “Dan Marino”, oppure “perfect season”, magari “Tua” se la persona interpellata è molto giovane; ma ci sono fortissime probabilità che la risposta della maggioranza delle persone sia “Don Shula”. Perché Donald Francis Shula, nato a Grand River, Ohio, il 4 gennaio 1930 e scomparso lo scorso 4 maggio 2020, a Indian Creek, un sobborgo di Miami, semplicemente ERA i Miami Dolphins.

La famiglia Shula era di origini ungheresi, i genitori di Don emigrarono negli Stati Uniti in tenera età. La sua storia da bambino è quella di tanti figli di immigrati: famiglia numerosa (sette tra fratelli e sorelle, inclusi tre gemelli), tradizione cattolica come tipico degli emigranti europei, il padre che lavora per mantenere tutti, la madre che si occupa dell’educazione e della crescita dei figli. Il piccolo Don si interessò subito al football ma gli inizi non furono tranquilli: a 11 anni, giocando in strada con gli amici, si procurò uno sfregio in faccia e i genitori gli proibirono di giocare; poi, alla high school, rinunciò alla squadra per non angosciare i genitori visti i residui di una polmonite, solo per poi cedere agli inviti di un assistant coach che lo aveva notato e falsificare la firma dei genitori per entrare in squadra. Giocò halfback e neanche male, visto che con lui in squadra la Harvey High School raggiunse le sette vittorie in stagione per la prima volta da 18 anni.

Diplomatosi nel 1947, si scontrò con il rientro post-bellico di molti atleti che avevano dovuto rinunciare al college per la guerra e che si trovarono quindi ad affollare i ranghi degli aspiranti ad una borsa di studio. Anche lì la fortuna lo aiutò, perché un incontro fortuito al distributore di benzina lo indirizzò verso la John Carroll University, una piccola scuola privata di gesuiti in un sobborgo di Cleveland, dove ottenne la sua scholarship. E fu proprio lì che, dopo tre anni, il giovane Don considerò seriamente l’idea di prendere i voti e diventare prete: fu la passione per il football a farlo desistere, ma rimase comunque fervente cattolico per tutta la vita.

Laureato in sociologia nel 1951, fu scelto da Cleveland al nono giro del draft di quell’anno. I Browns di allora erano una bella squadra, campioni NFL l’anno prima con una squadra guidata da Otto Graham e allenata da Paul Brown. Shula entrò in squadra come defensive back e giocò in tutte e 12 le partite della stagione 1951, ottenendo anche quattro intercetti. Cleveland arrivò anche quell’anno alla finale (allora NFL Championship), perdendola 24-17 contro i Los Angeles Rams.

Ma per gli Stati Uniti era di nuovo periodo di guerra, stavolta quella di Corea, e l’anno seguente, come membro della Guardia Nazionale dell’Ohio, Shula fu precettato per 11 mesi. Tornato ai Browns al termine della ferma riebbe il suo posto in squadra e, ancora, i Browns raggiunsero la finale, per finire sconfitti stavolta dai Detroit Lions. A fine stagione, dopo essere riuscito a prendere un’altra laurea in educazione fisica, fu scambiato ai Baltimore Colts dove giocò per quattro anni con risultati non paragonabili a quelli ottenuti a Cleveland: i Colts, proprio l’anno in cui Shula arrivò a Baltimore, si erano trasferiti da Dallas dove si chiamavano Dallas Texans, prendendo il posto della vecchia franchigia dei Colts che si era dissolta solo pochi anni prima. Era quindi una squadra in assestamento e rifondazione. Nel 1957, un anno dopo che a Baltimore era arrivato un certo Johnny Unitas, Shula fu scambiato con i Washington Redskins dove giocò un ultimo anno prima di chiudere la carriera. In 7 stagioni giocò 73 partite, ottenendo 21 intercetti e ricoprendo 4 fumbles (i tackles, all’epoca, non erano ancora tracciati).

Poco dopo il ritiro, ottenne un posto come allenatore dei defensive backs all’Università della Virginia ed iniziò la carriera che lo avrebbe consacrato fra le leggende. E, lo stesso anno, sposò Dorothy Bartish, che sarebbe stata la sua prima moglie e con cui avrebbe avuto cinque figli. Dopo una sola stagione, Shula si trasferì con lo stesso ruolo alla Kentucky University e da lì, dopo un altro anno, fece il salto nella NFL come allenatore dei defensive backs con i Detroit Lions. La stoffa c’era e si vedeva: nei tre anni in cui Shula allenò lì i Lions ebbero tre stagioni vincenti e la loro difesa fu sempre fra le migliori della lega per punti e yard concesse.

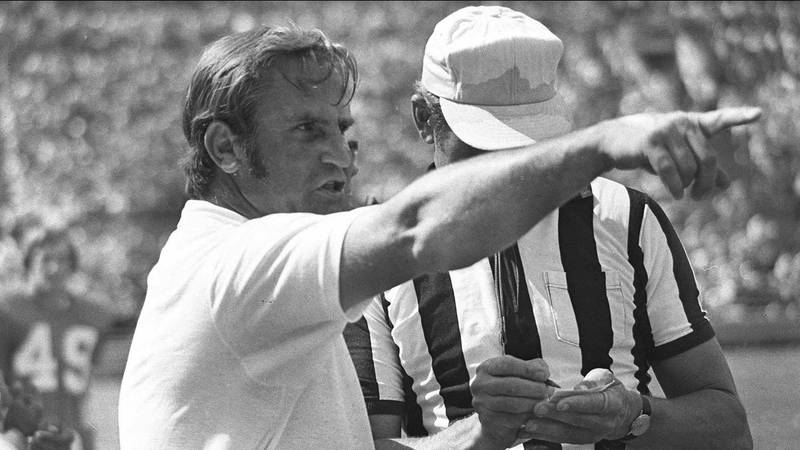

Nel 1963 Webb Ewbank, che era stato l’allenatore di Shula nel suo periodo a Baltimore, fu licenziato e i Colts assunsero immediatamente Shula, rendendolo a 33 anni il più giovane head coach della storia NFL fino ad allora. Carroll Rosenbloom, l’allora proprietario dei Colts, disse che aveva voluto assumere Shula per “restituire il gioco ai giocatori”.

“Don è stato un medio giocatore, non grande” dichiarò Rosenbloom ai giornali dell’epoca. “Ma scattava sempre fotografie, prendeva appunti, parlava sempre di football. Ha sempre voluto fare l’allenatore: dopo di noi è andato a Virginia, a Kentucky e ha fatto un gran lavoro ai Lions. Sono convinto che sarà bravissimo. Ha solo 33 anni: alcuni giocatori sono più vecchi di lui, ma qui c’è già uno spirito diverso, che mi piace. Il mio intuito mi dice che ho fatto la scelta giusta”.

L’intuito di Rosenbloom non si sbagliava. Il primo anno i Colts di Shula chiusero la stagione 8-6 e l’anno successivo vinsero la division con un record di 12-2, qualificandosi per il Championship contro i Cleveland Browns. Nei Colts c’erano dei gran bei giocatori, come il wide receiver Raymond Berry, il tight end John Mackey, il defensive end Gino Marchetti, di chiare origini italiane, e l’halfback Lenny Moore. Su tutti, ovviamente, c’era il quarterback Johnny Unitas che quell’anno mise a referto 2.824 yards su passaggio e fu nominato MVP. Shula stesso vinse il premio di Coach of The Year ma, purtroppo per loro, la finale si chiuse con un sonoro 27-0 a favore dei Browns.

Nonostante i buoni risultati in regular season e i premi di MVP e allenatore dell’anno per Unitas e Shula, la rivincita per i Colts in una finale arrivò solo nel 1967, due anni dopo l’istituzione da parte della lega di una finale unica denominata Super Bowl. Sfortunatamente, sulla strada dei Colts quell’anno si parò Joe Namath a garantire la vittoria ai Jets e Shula uscì sconfitto anche dalla sua seconda finale.

Nel 1969 Joe Robbie, storico proprietario e fondatore dei Miami Dolphins decise di assumere Don Shula come head coach: i Dolphins erano nati nella AFL solo 4 anni prima, e nelle prime 4 stagioni l’allenatore era stato George Wilson, con risultati in linea con le aspettative per un expansion team: 15-39-2 in quattro campionati. La scelta di Shula costò cara ai Dolphins perché dovettero cedere la loro prima scelta ai Colts come risarcimento per le azioni di tampering: si era infatti nel periodo della fusione fra NFL e AFL e le trattative fra Robbie e Shula si protrassero un po’ troppo a lungo. Se si fossero messi d’accordo prima della fusione fra le leghe non ci sarebbero stati problemi, essendo Colts e Dolphins sui due lati opposti, ma l’aver concluso dopo la fusione portò, secondo le regole, alle accuse e quindi alla sanzione: a posteriori, si può certo dire che sia stata una prima scelta molto bene investita. Don Shula chiuse la carriera a Baltimore con un record di 71-23-4 in sette stagioni e iniziò l’avventura che lo avrebbe consacrato, portando 10-4 nel suo primo anno una squadra che l’anno prima aveva chiuso 3-10-1 e arrivando addirittura al Super Bowl nel suo secondo anno, perso contro i Dallas Cowboys.

Furono le basi per i due titoli di fila che seguirono, con i Dolphins che andarono 32-2 nelle stagioni 1972 e 1973. La vittoria 14-7 sui Washington Redskins nel Super Bowl VII diede alla città di Miami il suo primo titolo di sempre in ogni sport professionistico. E i Dolphins lo difesero poi con successo dominando i Minnesota Vikings 24-7 l’anno dopo.

Ricordando la Perfect Season, una volta, Shula disse ridendo:

“Quello che ricordo di quell’anno è che vincevamo il lancio della monetina, ricevevamo la palla, l’attacco teneva palla otto-nove minuti, segnava, gli altri andavano ‘three and out’, poi l’attacco teneva palla altri otto-nove minuti e segnava di nuovo. Eravamo avanti 14-0 e il primo tempo era quasi andato. E’ così che si allena!”

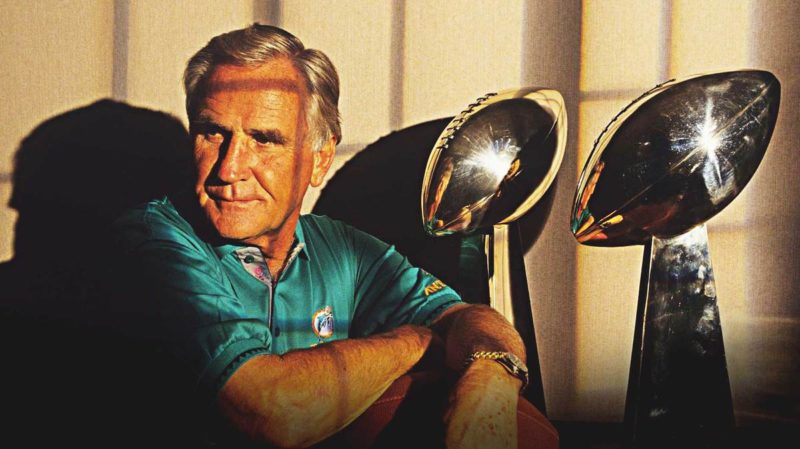

Ci vorrebbero pagine e pagine per raccontare tutte le vittorie, le conquiste e le storie che hanno caratterizzato la storia di Don Shula come allenatore a Miami. I numeri sono un buon punto di partenza: in 26 anni come allenatore dei Dolphins il suo record in regular season recita 257 vittorie, 133 sconfitte e 2 pareggi (65,9%), quello in post season 17 vittorie e 14 sconfitte (54,8%). Ha vinto 12 titoli divisionali, 5 titoli di Conference, 2 Super Bowl, vinti uno dietro l’altro nel 1972 e nel 1973. E ha ovviamente allenato l’unica squadra della storia NFL ad aver concluso una intera stagione imbattuta, quella del 1972.

Nella sua intera carriera ha allenato per 33 stagioni, ottenendo un record vincente in 31 di queste, ed è il numero uno nella storia per numero di partite allenate (526). Detiene il record ogni epoca di vittore per un allenatore (328 contando solo la regular season; il secondo in classifica, George Halas, è a 318 e sono i soli due ad aver superato le 300 vittorie). Le sue 19 vittorie nei playoffs lo mettono al terzo posto nella storia, le 36 partite di playoffs allenate al secondo, e le 19 apparizioni ai playoffs, di nuovo, al primo. E’ anche primo nella scomoda classifica di Super Bowl persi con 4, a pari merito con Bud Grant, Dan Reeves e Marv Levy. Proprio Marv Levy è uno dei pochi allenatori contro cui Shula ha una brutta tradizione, dal momento che ha un record vincente contro quasi ogni allenatore che ha fronteggiato, inclusi George Halas (5-4) e Bill Belichick (2-0): ma Levy è stato la sua vera bestia nera, finendo contro di lui 5-14 in regular season e 0-3 nei playoffs.

Ha allenato 5 diversi quarterback al Super Bowl: Johnny Unitas ed Earl Morrall ai Colts, Bob Griese, David Woodley e Dan Marino ai Dolphins, e tre di essi (Unitas, Griese e Marino) sono adesso nella Hall Of Fame. Ma, quarterback a parte, ha trovato, allenato e reso grandi una moltitudine di giocatori entrati nell’immaginario dei tifosi.

Una volta Shula stesso ha ricordato che, al momento del suo arrivo a Miami, i giocatori erano in sciopero. E, quando le dispute contrattuali si risolsero, lui fece allenare la squadra quattro volte al giorno per recuperare:

“Non capivano cosa stesse succedendo, si lamentavano. Poi abbiamo vinto la prima partita. Poi abbiamo vinto ancora, e hanno iniziato a dire che beh, forse c’è un legame fra lavoro duro e successo. E si sono convinti del programma. E alla fine eravamo molto orgogliosi del nostro duro lavoro, e ci sentivamo come se fossimo sempre preparati e allenati meglio dei nostri avversari, e questo ci ha aiutato a vincere tante partite”.

I primi Miami Dolphins di Shula sono rimasti famosi per delle tostissime linee d’attacco (con gente del calibro di Larry Little, Jim Langer e Bob Kuechenberg) e potenti running game (Larry Csonka e Jim Kiick – aka Butch e Sundance, due che sono ricordati anche per lo scherzo fatto a Shula lasciandogli un piccolo alligatore nella doccia, anche se con la bocca legata col nastro adesivo, bontà loro), ma anche ottimi ricevitori come Paul Warfield o il tight end Jim Mandich. E poi, una difesa unita come non mai per cui fu coniato l’azzeccatissimo soprannome “No Name Defense”: si riteneva che in essa non ci fossero nomi degni di risaltare sul complesso e farsi ricordare, sebbene avesse giocatori di assoluto valore e ancora nel cuore dei tifosi come il defensive tackle Manny Fernandez, il middle linebacker Nick Buoniconti e la safety Jake Scott.

La grandezza di Shula fu anche quella di saper cambiare la sua strategia ed adattarsi ai giocatori che cambiavano. Nel 1983, dopo aver perso il Super Bowl XVII contro i Redskins, i Dolphins scelsero al draft Dan Marino e fu proprio Shula uno dei principali sostenitori e sponsor di quella scelta, avendo già visto nel giovane quarterback dall’università di Pittsburgh i segni della grandezza. E il gioco dei Dolphins divenne subito totalmente diverso, dominato dal gioco aereo che, con il braccio entusiasmante di Marino e una batteria di ricevitori e tight end che nel corso degli anni vide a Miami giocatori del calibro di Mark Clayton, Mark Duper (per tutti, i ‘Marks Brothers’), Nat Moore, Ferrell Edmunds, Tony Martin, Keith Jackson, Mark Ingram, OJ McDuffie, Irving Fryar e avanti così, era la scelta naturale da abbracciare. Semmai, il vero rimpianto fu quello di non aver mai saputo trovare un running back di calibro da poter affiancare a Marino, per distogliere l’attenzione delle difese dai suoi lanci e rendere meno prevedibile il gioco dei Dolphins. Ma d’altronde, con un quarterback così, chi ci pensava a correre?

Col passare degli anni il rapporto con i Dolphins e Joe Robbie si andò sfilacciando, anche per la riluttanza di Robbie a spendere per giocatori di peso. Ciononostante, la fedeltà di Shula ai Dolphins non venne mai meno. Uno dei pochi cedimenti ci fu negli anni della USFL quando Donald Trump, allora proprietario del New Jersey Generals, stava cercando di comprare a peso d’oro quanto di meglio c’era nella NFL, per spingere in alto la USFL (come si vedrà poi, anche oltre le possibilità della lega). Offrì quindi all’allenatore di Miami un contratto da 5 milioni all’anno quando Shula ai Dolphins ne guadagnava 400.000. La trattativa però si incagliò su un dettaglio: Shula insistette per avere un appartamento alla Trump Tower compreso nell’ingaggio. Trump a quel punto annunciò pubblicamente l’accordo come quasi fatto tranne per l’appartamento, e Shula mandò all’aria tutto e rimase a Miami.

Nel 1991 Shula fu colpito dalla perdita della moglie Dorothy, a causa di un cancro al seno; nello stesso anno, per ricordarla, fondò la Don Shula Foundation for Breast Cancer Research. Si risposò con Mary Anne Stephens due anni più tardi e, dopo altri due anni, al termine della stagione 1995, comunicò il suo ritiro ufficiale dalla sideline. Per sostituire un tale monumento i Dolphins chiamarono Jimmy Johnson, l’architetto dei trionfi dei Miami Hurricanes e dei Dallas Cowboys dei primi anni ’90, quelli di Troy Aikman, Emmitt Smith e Michael Irvin ma, per Miami, nulla fu più come prima.

Secondo il parere di molti, Don Shula è stato l’uomo che, quasi dal nulla, ha portato Miami nella mappa dello sport. Quella che nell’immaginario collettivo era solo una città di vacanza, sole e spiagge non aveva mai avuto un ruolo nello sport statunitense prima dell’arrivo di Shula, e i trionfi che l’allenatore fu capace di ottenere con i Dolphins furono il cavallo di Troia che fecero accorgere gli Stati Uniti della Florida non solo per le ragazze in bikini. Trainato da Shula e dalle vittorie dei Dolphins, il football iniziò a farsi largo e a diventare popolare nello stato, e non è del tutto fuori luogo pensare che il fatto che oggi la Florida sia uno degli stati da cui esce il maggior numero di giocatori di football, nonchè le stesse fortune di college come Florida, Florida State e Miami, siano in parte legati anche al lavoro di Don Shula.

La stessa città di Miami, in quegli anni, era diventata anche un fenomeno glamour, immortalata nella serie forse più iconica degli anni ’80, cioè Miami Vice. Proprio Shula, ultimamente, si divertiva a raccontare di quando, nel periodo in cui la popolarità della serie era al suo massimo, gli fu presentato Don Johnson, il protagonista di Miami Vice, e lui credette che si trattasse di un vero poliziotto:

“Gli ho detto: ‘Voi ragazzi state facendo un gran lavoro a tenere pulita Miami. Continuate così! E se c’è qualcosa che possiamo fare, fatemelo sapere!’ Non avevo idea di chi fosse, ero completamente assorbito dal football!”

Telefilm e spettacolo a parte, Miami col tempo ha iniziato a diventare una delle sedi preferite per il Super Bowl, con tutto quello che ne deriva in termini di indotto economico; il clima ha sicuramente contribuito, ma senza il traino innescato dai Dolphins di Shula è difficile pensare a cosa sarebbe successo.

Insomma, l’impatto avuto da Don Shula sull’intero ambiente di Miami non ha paragoni: forse, tenendo in debito conto l’aumento dell’importanza mediatica col passare degli anni, solo l’arrivo di Dan Marino prima, di Dwayne Wade poi e di Tua Tagovailoa ai giorni nostri possono in parte renderne l’idea.

Il 25 novembre 1996 Don Shula è stato introdotto nel Miami Dolphins Honor Roll, e nel 1997 è entrato come “first ballot” nella Pro Football Hall Of Fame, presentato dai suoi due figli David e Mike e immortalato in un busto che ne ricalca alla perfezione la caratteristica mascella prominente

“E’ proprio come deve essere,” disse lui stesso. “A parte tutti i numeri, la mascella è la prima cosa che la gente ricorda di me. Mi piace proprio il busto”

La John Carroll University, alla quale aveva studiato, gli ha dedicato il suo stadio (Don Shula Stadium) e a Miami, oltre che dalla sua catena di ristoranti Shula’s Steakhouse, il suo nome è anche immortalato dalla Don Shula Expressway. Anche la partita annuale di college football fra Florida Atlantic e Florida International è chiamata Shula Bowl in suo onore, con il Don Shula Award a premiare la squadra vincitrice. Il 31 gennaio 2010 è stata inaugurata la statua a lui dedicata all’esterno dell’Hard Rock Stadium.

In questi giorni successivi alla sua scomparsa, in molti si sono divertiti ad immaginare un ipotetico Mount Rushmore del football, con i quattro personaggi più iconici e importanti dell’intera storia del gioco, e gli unici tre nomi sempre presenti nei pareri di tutti sono stati Vince Lombardi, George Halas e proprio Don Shula, con il quarto spot molto più indeciso. In ogni caso, il suo posto a Perfectville rimarrà lì per sempre, in mezzo ai suoi ragazzi.

Riposa in pace, Coach. Grazie di tutto.