6 feet under: storia dei quarterback bassi

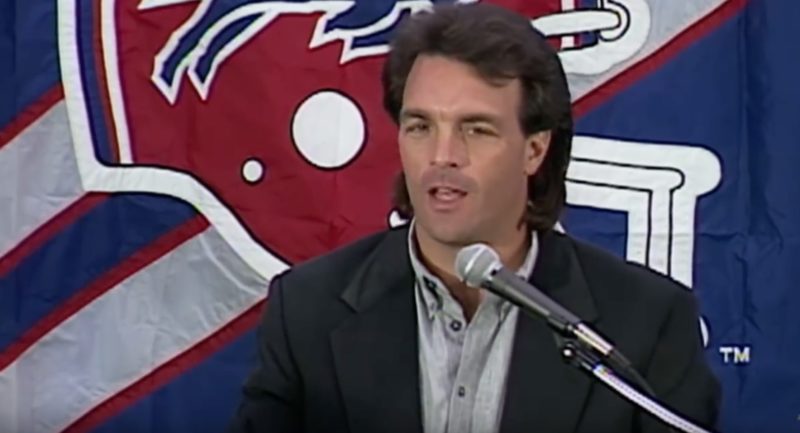

Il 21 gennaio del 1998 a Buffalo la mattina è gelida come tutte le mattine d’inverno nella zona più fredda e meno cool dello stato di New York. Quella che sembra una giornata come le altre, però, viene scossa dall’annuncio che i Buffalo Bills presenteranno il loro nuovo quarterback. All’interno della sala stampa di Orchard Park si respira un misto di curiosità e scetticismo, entrambi dovuti ad una caratteristica ben precisa del nuovo arrivato.

Non appena viene inondato dai flash dei fotografi, a saltare all’occhio è la mancanza di quell’esuberanza da maschio alpha che normalmente viene associata ai giocatori di football. È evidente che l’uomo che sta prendendo posto sul podio della sala stampa non è uno di quei personaggi con le sembianze di un semidio e lo sguardo spavaldo di chi è abituato a catturare la luce appena mette piede in una stanza. Non che sia un’eccezione assoluta, anzi. Molti quarterback di successo fuori dal campo sono stranamente mansueti, alcuni per via di una compostezza stoica da Jedi, altri perché semplicemente a disagio davanti alle telecamere.

Che siano impacciati o sicuri di sé, robusti come un tronco di quercia o esili come un ramo di ciliegio, quasi tutti i quarterback della NFL sono accomunati da un’altezza compresa tra i sei piedi e due inch e i sei piedi e sei inch, all’incirca tra il metro e ottantotto e i due metri.

Il nuovo quarterback dei Bills si chiama Doug Flutie, e a differenza dei suoi colleghi a 6 piedi e due pollici non ci arriverebbe nemmeno in punta di piedi. Flutie misura 178 cm, un’altezza perfettamente nella norma per un uomo comune. E normalità è la prima parola che viene in mente osservando Flutie seduto sul podio di quella conferenza stampa.

Normale è la statura, normali sono le spalle strette che riempiono a fatica una normalissima giacca grigio antracite. Gli zigomi increspati dalle prime rughe e un taglio mullet anni ’80 rivelano a pieno i suoi 35 anni e completano un aspetto talmente regolare che, ad occhi poco esperti, Flutie potrebbe tranquillamente passare per l’addetto stampa dei Bills. Eppure, nonostante le sembianze da “Average Joe”, la vita e la carriera di Doug Flutie hanno ben poco di “average”, di convenzionale, e la cosa paradossale è che è stata proprio la sua normalità ad averlo reso una mosca bianca tra i freak che popolano la NFL.

Mentre aspetta che il brusio dei giornalisti si smorzi, Flutie è rassegnato al fatto che la prima domanda della sua presentazione ai Bills sarà la stessa che ha aperto ogni singola intervista che ha rilasciato ai media americani da quando, quasi vent’anni prima, ha iniziato a giocare a football ad alto livello.

«Doug, in molti dicono che sei semplicemente troppo basso per giocare in NFL, come rispondi a questa critica?»

La domanda è sempre quella, non poteva essere altrimenti. Flutie se l’aspettava, ma negli occhi e nella mimica si legge comunque una nota di disappunto, come se sotto sotto avesse sperato che potesse andasse in modo diverso, che per una volta le domande sarebbero state più tradizionali, le classiche domande su cosa ci si aspetta dalla nuova esperienza e cosa si promette ai nuovi tifosi.

Mascherandosi dietro un’alzata di spalle e un sorriso di circostanza, Flutie risponde:

«Hey, l’unica cosa che so è che ho giocato a quest’altezza tutta la vita, non conosco un altro modo»

La frustrazione di Flutie è quella di chi da quindici anni risponde alla stessa domanda, e da quindici anni vede le sue risposte, davanti a un microfono e soprattutto in campo, ignorate da un ambiente sordo al suo talento. Perché la prima – spesso l’unica – cosa che il mondo del football ha sempre visto in Flutie è un quarterback basso, e per quel mondo quarterback-basso non è mai stato altro che un ossimoro.

SALIERE, BOTTIGLIE E PREGHIERE

Dopo aver effettuato centinaia di misurazioni anatomiche, attorno al 450 a.C. Policleto di Argo scrisse il suo celebre Canone, un’opera nella quale l’autore stilava le proporzioni ideali tra le diverse parti del corpo umano. Da quel momento in poi, per secoli gli scultori greci si sarebbero rifatti al Canone di Policleto per scolpire i propri capolavori.

A differenza degli artisti ellenici, gli scout NFL non possono plasmare i propri atleti secondo misure standard, eppure dimostrano, duemila e passa anni più tardi, un’attenzione alle misure del corpo umano altrettanto ossessiva. Ogni primavera i migliori prospetti in uscita dal college football ricevono un invito per la Combine di Indianapolis, dove vengono sottoposti a decine di misurazioni il cui obiettivo è assicurarsi che le loro dimensioni e le loro prestazioni atletiche siano conformi ai parametri ideali stilati per ciascuna posizione, e quella di quarterback non fa eccezione.

Può una saliera vedere oltre una bottiglia d’acqua? Questa curiosa metafora è stata proposta da Gil Brandt, vero e proprio pioniere dello Scouting NFL, che probabilmente stava pranzando quando espresse in questi termini la condanna inappellabile emanata dalla scouting community nei confronti dei quarterback che non raggiungono i 6 piedi di altezza.

Quando, nei primi anni 2000, i Dallas Cowboys si affidarono a Brandt per applicare le analytics allo scouting dei giocatori del college, gli analisti del suo staff determinarono che un franchise quarterback ideale, quello per cui vale la pena investire una prima scelta assoluta, deve avere un’altezza di minimo 6 piedi e 2 pollici.

A parità di talento, ogni pollice in meno rispetto alla soglia indicata comporta un progressivo abbassarsi del draft stock del prospetto. Di conseguenza, concludevano gli analisti, per nessun motivo un quarterback sotto i 6 piedi, anche se fenomenale, dev’essere scelto prima del sesto-settimo giro.

I motivi di questo ostracismo sono sostanzialmente tre. Innanzitutto c’è il fatto che, rilasciando il pallone da una posizione inferiore, un quarterback basso è maggiormente esposto al rischio di vedere il proprio passaggio deviato dei difensori avversari che saltando e protendendo le braccia al cielo provano a “smanacciare” il lancio.

Il secondo motivo riguarda più nello specifico la difficoltà nel lanciare over the middle, verso il centro del campo e dunque al di là delle linee di attacco e difesa. Per questo tipo di lancio la bassa statura può infatti impedire al quarterback-saliera di vedere oltre le due trincee composte da uomini-bottiglie alti anche 10-15 centimetri più di lui. Ecco spiegata la metafora di poco fa: secondo Gil Brandt il problema principale è di natura visiva.

Un’altra questione fondamentale è la capacità di sopravvivenza alla violenza brutale dello sport, visto che il corpo di un quarterback basso (e per questo generalmente più leggero) può sbriciolarsi ancora più facilmente sotto l’urto di un defensive end di 110 chili lanciato a velocità Mach 5.

Si tratta in generale di argomenti validi, tutti fondati sulla necessità di minimizzare i rischi di incappare in un bust, ovvero un prospetto che per vari motivi tradisce l’hype generato dalle sue prestazioni collegiali. I quarterback d’élite sono tra la merce più rara e ambita del mondo sportivo, perché sono davvero pochi gli esseri umani che esauriscono i requisiti fisico-mentali del ruolo. Perché, allora, investire su un atleta svantaggiato fisicamente, se già è difficile avere successo per quelli fisicamente più canonici?

Queste motivazioni si sono sedimentate tanto nei metodi di scouting quanto nell’immaginario collettivo fino a rendere la carriera di un quarterback sotto i sei piedi (six feet under), morta e sepolta prematuramente.

Per quanto formulato analiticamente a partire dal terzo millennio, lo stigma contro i quarterback di bassa statura ha origini molto più antiche. Era infatti già diffuso a metà degli anni ’80, quando Doug Flutie si dichiarò eleggibile per il draft con un’altezza ufficiale di 5 piedi e 3/4, talmente fuori scala da riuscire a mettere in ombra un talento cristallino.

Doug si affaccia al professionismo dopo aver coronato una carriera collegiale strepitosa con una delle giocate più leggendarie della storia sportiva americana. La Hail Fluite, il miracoloso passaggio con cui Flutie ha trascinato la cenerentola Boston College alla vittoria a tempo scaduto contro la superpotenza Miami, è infatti uno di quegli episodi talmente iconici da aver trasceso lo sport ed essersi insediato nell’immaginario pop, al pari del «Miracle on Ice» e di «Havlicek stole the ball».

Con una manciata di secondi da giocare, Boston College è sotto di quattro punti e si trova a 48 yard dalla endzone avversaria.

Flutie, che ha già sotto la cintura una mezza dozzina di rimonte folli, riceve l’ultimo snap della partita, sgattaiola verso destra per guadagnare tempo e fa partire un lancio talmente disperato da sembrare una preghiera, e che per questo in gergo si definisce Hail Mary, Ave Maria.

Dopo aver lanciato il touchdown che lo ha consegnato alla leggenda del college football, Flutie fa in tempo a spiccare un salto e mezzo prima di venire assalito dai compagni ancora increduli. Il primo a raggiungerlo è la guardia Steve Trapilo, che come tutte le guardie ha la stazza di un cucciolo di rinoceronte e afferra il suo quarterback al volo con una facilità impressionante. Issato sulla spalla del compagno Flutie sembra ancora più piccolo e fuori scala di quanto non sia in realtà; sembra quasi un bambino di sei anni che viene festeggiato dal padre dopo aver vinto il suo primo torneo di pee-wee football.

A posteriori, quell’immagine riassume in modo sinistramente profetico il futuro della sua carriera, sia il talento da predestinato sia il deficit fisico che gli impedirà di esprimerlo fino in fondo.

UNO SU UN MILIONE

Nonostante le vittorie, nonostante un hype ormai fuori controllo e nonostante l’Heisman Trophy come miglior giocatore collegiale della nazione, gli scout NFL hanno già bocciato Flutie. Ancor meno impressionati sono i media nazionali, che lo trattano come un fenomeno da baraccone, aprendo ogni singolo servizio dedicato a Flutie con epiteti come “short”, “five-nineish”, “small”, addirittura “dwarf” (nano).

Lo scetticismo dei media è talmente forte da influenzare lo stesso Flutie, che risponde a chi gli chiede se crede in un futuro in NFL in modo impacciato, mormorando risposte dubbiose come «credo di sì, non so, vedremo». Non che abbia dubbi sul suo talento, quello non fa parte del suo carattere. In realtà, Doug è semplicemente troppo sveglio per non realizzare che il suo destino è già scritto.

Sa che se fosse stato una lattina di Pepsi più alto, sarebbe stato sicuramente il primo quarterback a posare con il commissioner Pete Rozelle sul palco dell’Omni Park Central Hotel di New York, sede del Draft 1985. Invece, Flutie resta tutt’ora il vincitore dell’Heisman trophy scelto più in basso nella storia della NFL, 285 dai Los Angeles Rams.

Nella stagione successiva però Flutie non indosserà il casco cornuto dei Rams, né quello di qualunque altra squadra NFL. Eppure, in una foto dello stesso anno lo si vede reggere una maglia rossa in compagnia di un miliardario newyorkese. Si tratta di un uomo alto, noto già negli anni ottanta per le sue imprese spregiudicate e la sua dubbia moralità, che di fianco a Flutie svetta come il grattacielo che ha da poco costruito sulla Fifth Avenue. È un uomo tremendamente ambizioso, che ha cercato diverse volte di mettere le mani su una franchigia NFL ma, essendo sempre stato respinto con perdite, ha ripiegato su un team della USFL (una lega che negli anni ’80 sta cercando di combattere il monopolio della NFL sul football professionistico), e ha deciso che Flutie sarà il fiore all’occhiello dei suoi New Jersey Generals.

L’investimento nella USFL, come altri nella carriera di Donald Trump, si rivelerà un fallimento spettacolare e così, una volta collassata la lega, Flutie sarà costretto a rientrare in NFL dalla porta di servizio, salvo venire rapidamente scartato ed essere costretto a ripartire dal Canada, oggi come allora la Siberia del football professionistico.

Flutie lascia il Canada otto anni dopo come l’indiscusso miglior giocatore della storia della CFL e accetta l’offerta dei Buffalo Bills. L’accoglienza tiepida riservatagli al ritorno in America certifica come i trionfi canadesi non abbiano spostato granché la sua percezione in patria. Per molti è ancora il quarterback troppo basso per avere successo, un freak più adatto a stare sotto al tendone di un circo che in uno stadio di NFL.

Non a caso, meno di un mese dopo aver firmato Flutie i Bills si svenano per mettere sotto contratto Rob Johnson, ex qb dei Jacksonville Jaguars, immediatamente nominato titolare a scapito di Flutie. Se chiedeste ad uno scout di fare uno schizzo del suo quarterback ideale, il risultato assomiglierebbe parecchio a Rob Johnson, che con i suoi 96 chili distribuiti perfettamente su 6 piedi e 4 inch di altezza (193 cm), sembra veramente una statua greca. Ha le misure giuste, il braccio giusto, persino i lineamenti giusti: se non avesse fatto il quarterback professionista, Johson avrebbe potuto campare interpretando il quarterback belloccio della high school in una qualunque sit com liceale. La differenza fisica tra i due quarterback è quasi grottesca: nelle foto che li ritraggono vicini in allenamento, Flutie e Johson sembrano rispettivamente la bambola più piccola e quella più grande della stessa matrioska.

Secondo Ray Didinger, giornalista hall of famer, quello tra Flutie e Johnson è il «Classic debate between the guy how is much better than everyone thinks he should be versus the guy who’s never quite what he was supposed to be»

Il problema è appunto che mentre Johnson sembra il prototipo di un giocatore di football, a dispetto delle apparenze Doug Flutie è un football player nell’accezione più alta del termine, quella che racchiude i valori di talento, intelligenza, leadership e soprattutto toughness comuni ai migliori interpreti dello sport.

A Buffalo ci metteranno poco a rendersene conto. Johnson va giù alla prima giornata e Flutie, diventato titolare all’improvviso, dimostra di non aver perso un briciolo della sua magia, trascinando i Bills ad upset improbabili contro le migliori squadre della lega. Quattordici anni dopo la Hail Flutie, la mistica della Flutie Mania torna ad impazzare all’improvviso. Nel giro di due mesi Doug diventa l’idolo indiscusso della Bills Mafia, viene invocato come governatore dello stato di New York ed è responsabile di un’impennata di vendite di maglie con il numero 7 e di corn flakes. Sì, corn flakes, perché Flutie ha un figlio autistico di nome Doug Jr, e per finanziare una raccolta fondi ha fatto da testimonial per una marca di fiocchi d’avena. Il risultato è che nel codice postale di Buffalo non c’è una mamma che non serva ai figli latte e Flutie Flakes.

Quello che poteva essere il capitolo finale di una storia di redenzione tardiva, si rivelerà la ripetizione del solito canovaccio. Perché l’esperienza di Flutie a Buffalo seguirà lo stesso copione di quelle precedenti, un alternarsi schizofrenico di successi folgoranti e bocciature improvvise, raramente meritate, sempre legate più alla statura che alla performance.

Nella stagione 1999, la seconda ai Bills, Flutie si è ormai affermato come titolare e sta giocando il suo miglior football NFL di sempre. Eppure, a poche ore dalla sfida playoff contro i Tennessee Titans, coach Wade Philips lo prende da parte e con la sua cadenza da cowboy texano gli comunica la scelta di metterlo in panchina. La decisione, si scoprirà solo dopo, proviene dai piani alti, molto più in alto di coach Philips, al quale il proprietario Ralph Wilson in persona ha “suggerito” di schierare Johnson.

Flutie assiste impotente da bordocampo mentre la difesa dei Titans demolisce Rob Johnson un sack dopo l’altro e i Bills perdono letteralmente all’ultimo secondo una partita incredibile, passata alla leggenda per il Music City Miracle.

Quella partita è lo spartiacque della carriera di Flutie e della storia recente dei Bills. Sia Doug che Coach Philips sanno benissimo che Doug avrebbe trovato un modo per vincere quella partita e cambiare per sempre il suo status in NFL.

Dopo quella delusione cocente, Flutie ha proseguito la carriera girovagando come quarterback di riserva, più per finanziare le cure del figlio autistico che per sperare in una tardiva consacrazione.

Come disse in quell’intervista di presentazione ai Bills, Flutie ha giocato alla stessa altezza tutta la vita. Quando gli è stato concesso ha giocato alla grande, se è vero che il compianto John Madden lo ha definito “inch per inch, il miglior quarterback della sua generazione durante il suo prime”. Purtroppo per Doug, le inch erano semplicemente troppo poche per indurre una franchigia NFL ad investire seriamente sul suo talento. Nessun GM, nessun head coach è stato mai abbastanza lungimirante (o fuori di testa, a seconda dei punti di vista), da rischiare il posto di lavoro lanciando il dado su un giocatore così fuori dagli schemi.

Ma al di là delle preoccupazioni tecniche, perché le prestazioni di Flutie non sono bastate a garantirgli un posto in NFL? Tra le tante risposte possibili, quella fornita dal diretto interessato sembra la più convincente. Ricostruendo la propria carriera, Flutie ha sostenuto di essere stato vittima di un bias cognitivo, che è un modo più complicato di definire un pregiudizio talmente radicato che nemmeno l’evidenza può smuoverlo.

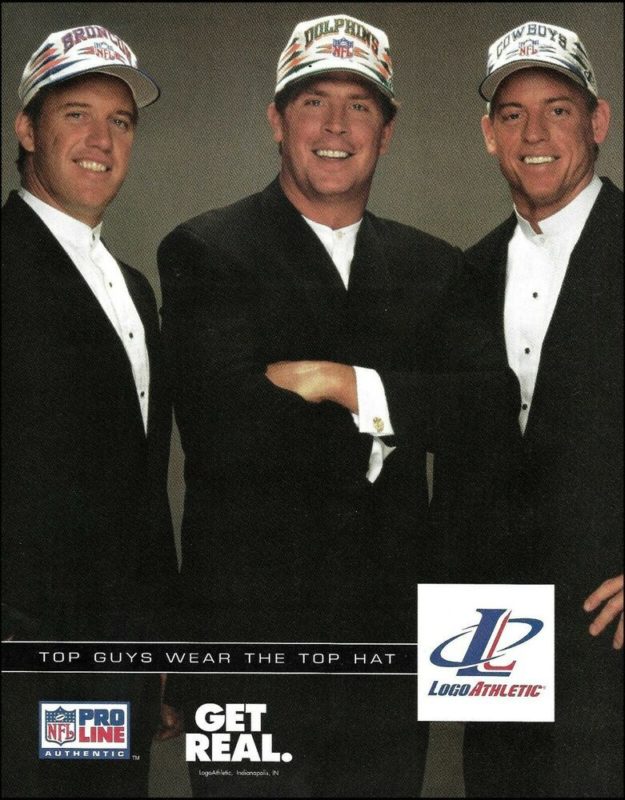

Sull’ostracismo subito da Flutie ha sicuramente inciso il fatto che, essendo quella di quarterback la posizione più importante e prestigiosa nello sport statunitense, sembra logico che a svolgerla debba essere un atleta che, come dicono gli americani, looks the part. Dato che nell’immaginario collettivo il quarterback è sempre la faccia della franchigia, ci si aspetta che abbia un fisico statuario, meglio ancora se coronato da lineamenti adonici, come il ciuffo biondo e la mascella squadrata di John Elway o il volto à la David Hasselhoff di Dan Marino, per citare due quarterback contemporanei di Flutie.

Un franchise quarterback basso come Doug Flutie, al contrario, ha un’effetto straniante pari a quello di Woody Allen protagonista di Rambo. Anche vedere sullo schermo di un multisala Woody Allen falciare vietkong con un M60 non toglierebbe l’impressione che il suo posto sia lo studio di uno psicanalista a Manhattan, non la giungla del sud-est asiatico. Allo stesso modo, vedere Flutie sconfiggere corazzate NFL non ha mai tolto l’impressione che non fosse adatto a fare il franchise quarterback.

Eppure, nonostante le mille difficoltà Doug Flutie non ha mai mollato di un centimetro, ed è riuscito almeno a gettare il seme del dubbio. Il dubbio che non si debba essere necessariamente canonici per avere successo e che perciò la bassa statura, per quanto aggiunga senza dubbio difficoltà, non rappresenti un ostacolo insormontabile per ogni quarterback basso.

Flutie poteva essere un predestinato, è stato un pioniere. Nonostante non abbia mai avuto successo ai playoff e non si sia mai nemmeno avvicinato a vincere un superbowl, come tutti i pionieri ha posto le condizioni per il successo della generazione successiva.

UNO SU CENTO

Verso la fine del suo lungo girovagare in NFL, Flutie fa tappa a San Diego, dove si trova a fare da riserva al giovane titolare dei Chargers, Drew Brees. L’accoppiamento è suggestivo perché Brees, essendo alto pochi centimetri più di Flutie, è stato accolto con uno scetticismo simile a quello subìto dal suo nuovo compagno. Brees infatti si ricorda ancora la sensazione di disagio provata nei primi anni di NFL, la diffidenza dei coach e degli altri quarterback: “You’re standing next to these N.F.L. quarterbacks, and you’re the shortest one […] you get these looks like, ‘You play quarterback?’”.

Come Flutie, Brees ha trascinato un programma di secondo piano alle vette del college football. Eppure, nessuna squadra di NFL ha ritenuto che le imprese compiute a capo della famigerata Basketball on Grass offense di Purdue valessero una scelta al primo round. A ben vedere, a parte la bassa statura Flutie e Brees hanno poco in comune. Il primo è un giocatore completamente pazzo, di quelli che si trovano a loro agio quando la partita ha smesso da un pezzo di seguire un filo logico. Il secondo invece è un chirurgo, un passatore estremamente preciso e a suo agio in un attacco ritmico e ben orchestrato. Brees riesce a sopperire al problema dell’altezza grazie ad un rilascio fulmineo del pallone e soprattutto ad una conoscenza enciclopedica del gioco, che gli garantisce una velocità mentale spaventosa nel leggere le difese avversarie. Di recente, Brees ha ammesso candidamente che a volte lancia senza vedere il destinatario del passaggio. È talmente padrone della situazione che gli basta leggere lo schieramento della difesa per sapere che in quel punto del rettangolo di gioco dev’esserci un suo compagno libero e pronto a ricevere il lancio.

Nonostante un buon impatto con la NFL, Brees non riesce a guadagnarsi la completa fiducia del front-office dei Chargers, che infatti durante la sua permanenza selezionano con una scelta nella top-5 Philip Rivers, quarterback da NC State.

Così, alle soglie della scadenza del contratto di Brees i Chargers decidono -anche a causa di un problema alla spalla- di non confermare l’ex titolare, invitato a trovarsi una nuova squadra in free agency. La rosa delle pretendenti si riduce ben presto a due squadre, i Miami Dolphins e i New Orleans Saints.

Sulla carta ci sarebbe ben poco da riflettere: Miami è senza dubbio la destinazione più allettante. I Dolphins garantiscono il glamour di Miami Beach, i riflettori di un mercato di primo piano e la possibilità di giocare per un franchise glorioso, infiammando una tifoseria ancora orfana di Dan Marino. Se scegliere Miami significa inserirsi nel solco di una tradizione illustre e vincente, scegliere i Saints significa ricostruire letteralmente dalle macerie.

D’altronde siamo nel 2006, e nonostante Katrina si sia dissolto da un anno sia la città sia la sua franchigia di football sono ancora martoriati dagli effetti dell’uragano, che ha addirittura costretto i Saints ad abbandonare temporaneamente New Orleans: in quei giorni terribili il Louisiana Superdome è stato infatti il punto di raccolta di quei disperati (quasi tutti afroamericani) che non erano riusciti ad abbandonare in tempo l’inferno d’acqua. Le immagini dei resti dello stadio dei Saints sferzato dalla furia di Katrina e ricolmo di sfollati restano tra le più emblematiche e toccanti della tragedia. Nell’anno della free agency di Brees, in attesa della ristrutturazione dello stadio di casa i Saints hanno dovuto traslocare a San Antonio, pagando la nostalgia di casa con un misero record di 3-13.

Mentre Miami tentenna spaventata dalla spalla malconcia, Brees decide di sposare la causa di New Orleans e lo fa senza rimpianti, forte di un’immediata affinità elettiva con la città e i suoi abitanti. Brees non sceglie la capitale della Louisiana a prescindere dalle sue difficoltà, ma proprio perché quelle difficoltà l’hanno resa una città di underdog, una città emarginata come lui si è sempre sentito a causa della propria statura. È il matrimonio perfetto. Brees aveva bisogno di fiducia incondizionata e la trova sia in un head coach visionario come Sean Peyton, sia in una città che aveva un disperato bisogno di un eroe a cui aggrapparsi per dimenticare per sessanta minuti alla settimana le difficoltà del post-Katrina.

A partire dal 2006 New Orleans e Brees si alimentano a vicenda nel corso di un prodigioso rinascimento sportivo, che nel giro di tre anni porta la città dai bassifondi della NFL al Superbowl del 2009 e Brees da esubero a miglior quarterback della lega. L’impatto di Brees sulla città di New Orleans è paragonabile a quello avuto da Maradona su Napoli

Negli anni successivi a quel Super Bowl Brees si è mantenuto su livelli di performance strepitosi non solo per un quarterback basso, ma per qualunque signal caller. A vent’anni di distanza gli scouting report che sottolineavano la sua inadeguatezza fanno ridere lo stesso Brees, che tra San Diego e New Orleans ha messo a referto numeri semplicemente mostruosi: 7 Volte leader per passing yards, 2 Volte offensive player of the year, 12 volte pro bowler, 5 all-pro team. In 100 anni di NFL, per 11 volte un quarterback ha lanciato per più di 5000 yard in stagione. Cinque di quelle stagioni appartengono a Brees, che l’anno scorso durante il match contro i Redskins ha ricevuto una standing ovation dal proprio pubblico per aver superato Peyton Manning per il maggior numero di yard lanciate in carriera.

Davanti a numeri del genere, è diventato impossibile sostenere che non si possa dominare la NFL con un quarterback basso. Ai più estremi detrattori dei quarterback bassi è rimasta comunque la possibilità di obiettare sottolineando l’unicità di Brees. Ad esempio Gil Brandt, quello della saliera, ha moderato il suo scetticismo passando da un perentorio “è impossibile vincere con un quarterback basso” a un morandiano “Brees è uno su cento”. Brandt si sbagliava di grosso, perché nel giro di tre anni un altro quarterback basso riuscirà a smentire l’unicità di Brees.

NUMERO UNO

Tre anni dopo la vittoria dei Saints, gli analisti di mezza NFL stanno facendo a pezzi il draft dei Seattle Seahawks. Tra le scelte più criticate c’è il terzo giro investito su Russell Wilson, QB da Wisconsin. Il motivo, neanche a dirlo, è che Wilson misura meno di 6 piedi. In molti consigliano al giovane quarterback di cambiare sport e darsi al baseball, visto che è stato draftato da due squadre della MLB.

Contro ogni previsione, nei primi tre anni di carriera Wilson parteciperà a due Super Bowl, vincendone uno. Certo, a quei trionfi Wilson è stato trascinato da una delle difese più forti di sempre, ma mano a mano che la famigerata Legion of Boom perdeva pezzi Wilson diventava sempre più centrale per Seattle. Ora che la leggendaria secondaria è stata completamente smantellata, Wilson è indiscutibilmente il leader tecnico ed emotivo dei Seahawks, e continuerà ad esserlo negli gli anni a venire, visto che giusto qualche settimana fa ha firmato uno dei contratti più ricchi della storia dello sport.

Gli highlight delle migliori giocate di Wilson mostrano un modo di sopperire alle difficoltà poste dall’altezza diametralmente opposto alla metodicità di Brees. Wilson è uno scrambler eccezionale che fa affidamento sulla sua mobilità per guadagnare tempo dentro e soprattutto fuori dalla tasca, da dove sfrutta il suo atletismo per guadagnare yard su corsa oppure il suo braccio strepitoso per lanciare degli arcobaleni lunghi 50 yard che ricordano le punizioni a foglia morta di Mario Corso.

In sette anni di carriera Wilson si è affermato come un quarterback d’élite, ma è pur sempre stato scelto relativamente in basso per essere un quarterback. È il classico caso di Diamond in the rough, di un talento talmente nascosto talmente bene che nemmeno i Seahawks quando lo hanno draftato potevano immaginarsi.

Il suo ingresso in NFL ha seguito un arco simile a quello dei migliori quarterback bassi da Flutie in poi: le imprese a livello collegiale, la diffidenza della NFL, lo snob al draft, il faticoso percorso affermarsi in un contesto estremamente ostile e diffidente come quello della NFL.

La carriera collegiale di Kyler Murray ha ricalcato le primissime tappe di questa traiettoria, ma il suo approdo nella lega ha avuto un un esito diverso. Fino all’anno scorso Murray era il quarterback degli Oklahoma Sooners. Come Wilson, Murray è un giocatore elettrizzante, dotato di un atletismo fuori dal comune che lo rende una running threat temibile: quando inizia a zigzagare tra le linee avversarie, seminando difensori con le sue leve cortissime, sembra una mini-moto in un demolition derby. Guardando le sue giocate al college è impossibile non essere colpiti dalla sua statura. Ma a rapire l’occhio è soprattutto un talento spropositato che gli ha permesso di a lanciare 42 touchdown, correre per altri 12 e sollevare l’Heisman trophy a fine anno.

Come quello di Flutie, anche il percorso di avvicinamento al professionismo di Murray è stato costellato di dubbi riguardo la statura. Come Wilson, Murray ha contemplato seriamente il baseball come strada alternativa al football, visto che è un atleta talmente dotato da essere stato scelto nono dagli Oakland As della MLB. Dopo aver optato per la palla ovale ( e rinunciato ai più di quattro milioni di dollari garantiti dal baseball), Murray ha dovuto sottoporsi al giudizio di metro e bilancia.

Le sue misurazioni ufficiali alla Combine sono state seguite con quel tipo di attenzione spasmodica che, dall’altro lato dell’Atlantico, viene suscitata dalla rivelazione del gender del Royal baby. Alla fine Murray ha misurato 5’10.125 per 207 libbre, qualcosina in più del previsto, e ciò ha dato via a strampalate teorie del complotto, alimentate da fantomatici insider che sussurravano che Kyler avesse sgraffignato qualche centimetro cospargendosi i capelli di gel.

A causa del clamore intorno alla sua statura si è parlato poco, o almeno non abbastanza, di come il suo mix esplosivo di atletismo e capacità di lancio potrebbero renderlo la nuova frontiera del dual threat quarterback. Eppure, e qui sta la differenza rispetto ai vari Flutie, Wilson e Brees, la diffidenza verso la sua statura non è stata sufficiente a far deragliare il draft stock di Murray, che si è presentato al draft 2018 come il miglior quarterback dell’annata.

In un universo parallelo in cui Flutie si è ritirato dopo l’esperienza canadese, Brees ha fallito a New Orleans e Wilson ha scelto di battere fuoricampo anziché lanciare touchdown, Kyler Murray non si sognerebbe nemmeno di essere la prima scelta assoluta. Magari finirebbe diversi giri più in basso, più probabilmente sceglierebbe di monetizzare il suo talento nel baseball. Se lo stigma sui quarterback bassi non fosse stato lentamente messo in discussione, magari avremmo addirittura visto Murray posare con Vince McMahon (sì, quel Vince McMahon), proprietario della XFL che dall’anno prossimo cercherà di imporsi come lega parallela alla NFL, portando a termine l’impresa che il suo grande amico e attuale inquilino della Casa Bianca fallì negli anni ’80 con la USFL.

Invece il giorno del draft Kyler è stato il primo atleta ad essere chiamato sul palco di Nashville, dove ha posato al fianco del Commissioner Roger Goodell con maglia e cappellino degli Arizona Cardinals.

Finchè non dimostrerà il suo valore tra i pro, Murray dovrà portare il fardello della statura unito a quello delle aspettative legate all’essere la prima scelta assoluta. Ma le aspettative fanno parte del gioco quando si entra in NFL, e Kyler è abituato a gestirle da quando a quindici anni dominava il campionato liceale texano.

Il solo fatto che sia riuscito a farsi scegliere con la prima scelta assoluta dimostra quanto sia cambiata la percezione dei quarterback bassi dai tempi di Doug Flutie. É stato possibile perché lentamente la NFL ha capito che, come ha detto il grande Steve Young, l’altezza è un problema solo per chi non sa gestirla. Kyler sarà in grado di farlo? Non è per niente garantito, e proprio per questo vederlo tra i professionisti sarà una delle storie più entusiasmanti dei prossimi anni.

grande articolo. complimenti. .l’unico che può far venire voglia di vedere arizona